【挑戦2か月目】オクリンクを使った“一斉授業”ではない、新たな『協働学習』への挑戦~「全体的な授業の流し」「2か月目の改良点」~(経過報告)

今年度、「“一斉授業”ではない、新たな『協働学習』の開発」に挑戦している私。

2か月が経ち、

1か月目には、「この挑戦の面白さ」に気付き、「班活動の仕方」や「オクリンクの使い方」について報告させていただきました。

2か月経った今、

「1時間の授業の流しをどのようにすると、より子どもたちが考えやすくなるのか」ということが分かってきました。

今回は、現段階での「全体的な授業の流し」と「2か月目の改良点」について紹介していこうと思います。

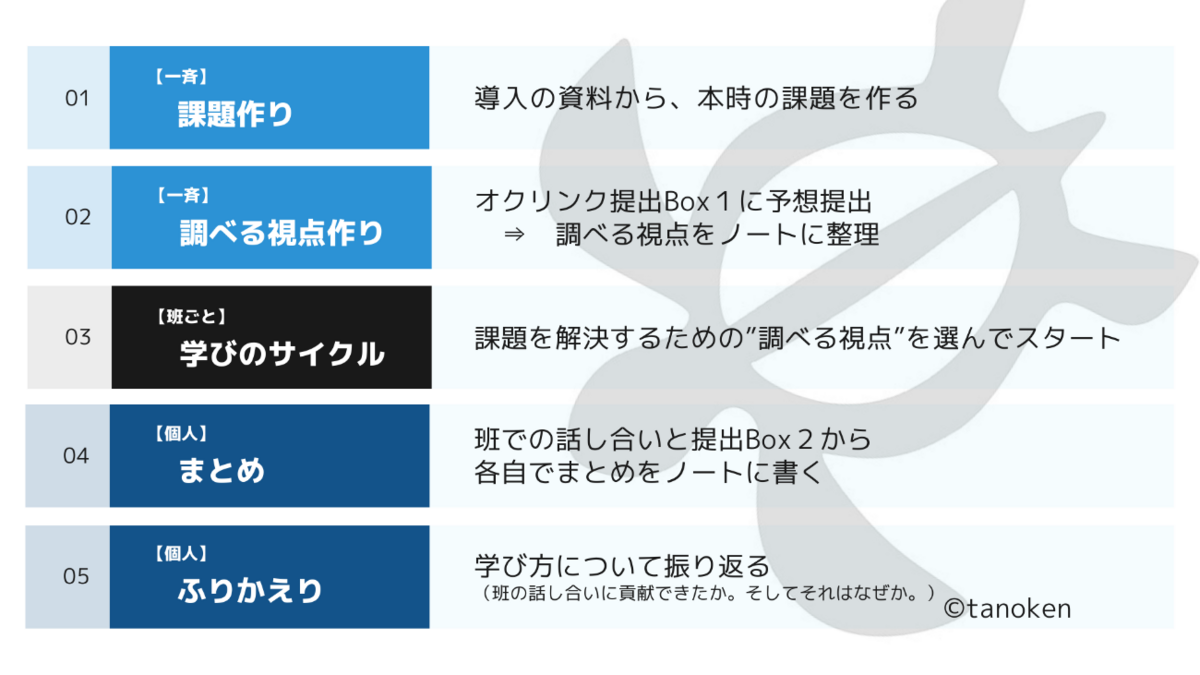

●全体的な授業の流し

今の段階での1時間の流れは以下の通りです。

例えば、低い土地(海津市)の単元の1時間を例に挙げて説明すると…

※単元計画はコチラをご覧ください⇒5年「低い土地の暮らし~治水と利水に鍵がある~」2024年度ver.

●具体的な授業の流し

まずは、課題作りから、予想して、調べ活動の視点作りをしていきます。

課題<海津市の魅力は?>に対して、予想が提出Box1に出てきました。

その予想を元に、「分析」をして、子ども達から出てきた“調べる視点”は以下の5点でした。

ここからが、2か月目に改良した部分になります!

●2か月目の改良点

“学びの卵(白地の1~5の数字)”を黒板に貼って、調べる視点を視覚的に分かりやすくしました。

① 伝統工芸

② 自然 ⇒ 何に活かしているのか? 川で魚釣り?(どんな魚が釣れるのか)

③ 観光 ボート大会とか?

④ 農業 ⇒ 金沢の農地と比較/米の生産量の比較

⑤ 土地の高さ

課題を解決するための学びのサイクルを、全ての班がスタートできるようにするために、

ここまでの一斉授業は大切だと感じています。

ただし、一斉で授業を行うのはここまで。

この後から、班活動(もしかしたら、“班”別最適?)をスタートします。

「この5つの視点の全てを調べる!」という訳ではなく、

班ごとに、どの視点を調べていくと、<今日の課題>が解決できそうかということを考えるところから、スタートさせます。

そして、そこからは「たのけん流 学びのサイクル」を回しながら班ごとに学習を進めていきます。

※「たのけん流 学びのサイクル」Canvaデータ共有はコチラ

オクリンクには、以下のようなカードを用意して、1~5は黒板の”学びの卵“に対応させた結論を記入させます。

(1~5の数字は動かせるようになっていて、不要なら数字を削除したり、数字をつなげてもOK)

【共有コード:otqAhH2HxJohvIeQdWhgqia(有効期限:2024/7/23)】

ハッキリしたことは提出ボックス2(BOX名を「ハッキリ」にしています)

そして、気になったことは、提出ボックス3(BOX名を「気になる」にしています)に提出させています。

【共有コード:otqAhH2HxJohvIeQdWhgqia(有効期限:2024/7/23)】

そして、気になったことや、提出ボックス3を見て、

確かにこれは課題解決に繋がりそうだと思うことについて、

それぞれの班で予想して、調べる視点を出して…というように

「学びのサイクル」の2周目に入って、ハッキリしたことがあったら、

「+α」のところに追加し、提出ボックス2を更新していきます。

先ほどの本時で出てきた子どもたちのカードの一例を示すと…

① 伝統工芸

② 自然 ⇒ 何に活かしているのか? 川で魚釣り?(どんな魚が釣れるのか)

③ 観光 ボート大会とか?

④ 農業 ⇒ 金沢の農地と比較/米の生産量の比較

⑤ 土地の高さ

例えば、この例の4枚目に示したグループは、カードだけ見ると、シンプルですが、

実は班内の話し合いがとても面白かったんです。

まず、「海津市の自然の特長って、何だろう?」という話し合いをしていて、

「川よりも低くて川に囲まれている」ということはあくまでも「地形の特徴」。

「自然の特長」は、「川よりも低く、川に囲まれているからこそ、『水がたくさんある』ということではないか」という結論に至り、だからこそ、「カヌー大会」や「米作り」ができるのではないか。という話し合いをしていたんです。

だから、2と3の数字を並べて、4と5を並べて、結論を書いていました。

そして、授業終了5分前頃から、「まとめ」の時間です。

班での話し合いと、提出ボックス2を参考にしながらまとめをしていきます。

書けた子から発表し、ふりかえりを書きます。

黒板で言うと、赤チョークで書かれているところが、この「まとめ」で出てきた子どもの発言(結論)です。

ということで、「全体的な授業の流し」と「2か月目の改良点」について経過報告でした。

また、3か月目にはこのように報告していきたいと思います。

ここって、どうしているの?と気になることがありましたら、コメントして頂けたら、次の経過報告で、できるだけお答えしていこうと思います!

気軽にコメントください^^

最後まで見ていただき、ありがとうございました!

また、コチラのサイトも見ていただけたらと思います。

【挑戦2か月目】“一斉授業”ではない、新たな『協働学習』への挑戦~「全体的な授業の流し」「2か月目の改良点」~(経過報告)